第152期主持人 | 董子琪

文字整理 | 实习记者 覃瑜曦

最近,在社交媒体上经常能看到单身青年移居辽宁阜新的帖子。房价低至两、三万一套,生活设施齐全,距离北京交通方便,阜新也成为了鹤岗之外性价比较高的移居选项。除了阜新,“鹤岗化”的趋势在蔓延,譬如广东惠州、江苏镇江甚至低至首付一万就能买房,因此也有了一个流行的说法:全国各地都有自己的“鹤岗”。

媒体对此已有风险提示。据《湖南日报》报道,在湖南株洲、河北张家口等地,“鹤岗房”的确存在,但大多数是老破小、集体产权房或老旧毛坯房,因此需要综合考虑工作能力、生活成本等因素。这点出了这些地区潜藏的风险,如产业空心化、人口流失等问题。

对于理想的退隐之地——鹤岗的追捧早在几年前就开始。小红书上有个插画师改造老破小的帖子,似乎当地低廉的房价物价以及人工费(保洁)都令她收获了过去未曾有过的安定感和幸福感,这也令我好奇:在选择自己的鹤岗的时候,人们在乎的是什么?很多人给出的答案是:宁愿住一套属于自己的“老破小”,也不愿在大城市颠沛流离。

我们在脱口秀节目中也经常能看见对奇葩户型的吐槽,经过改装的一居室、没有直线墙壁的钻石户型、如橱窗展示柜一般的“阳光房”等等。这不禁让人思考居住的意义,有限的居住条件是否是人们奔赴他乡的前提之一?

01 前往“鹤岗化”的城市,是主动选择消失吗?

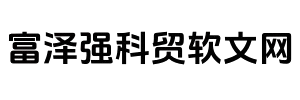

徐鲁青:我最近读了李颖迪的《逃走的人》,写的就是从大城市去鹤岗买房的人。她提到,鹤岗比较特别的地方在于它保留了年轻人需要的城市化的设施,比如说外卖、电商,以及剧本杀、密室逃脱这样的娱乐场所,如果你想吃好吃的,也很容易找到火锅店、烤串店等等。从这个层面看,居住在3万一套房的鹤岗和3万一平方米的上海,二者的感受差距并不大。

这些年轻人会花3万块钱买一套房,然后花5万块钱来装修,他们会把自己家打造得特别温馨,有大的沙发、扫地机器人,在进入那个家的时候会觉得和进入一个北京、上海的房子没有任何区别,甚至是更好更舒服的。书里写一个女孩在家里养了很多只猫,晚上给自己调个酒,坐在大沙发上看电视,我印象很深刻的一句话是她说:最开始觉得自由就是有做什么的自由,后来发现自由是不做什么的自由,大家到鹤岗就是想要寻求那种不做什么的自由。

豆瓣有一个很有名的小组叫FIRE小组(Financial Independence, Retire Early),很多人在里面说存够500万或1000万就住在某个城市,直接退休,吃存款利息或者炒股。去鹤岗的人目标也是FIRE,但他们是想存够10万或者20万就退休,这是另一种要求更低的FIRE。

李颖迪 著

新经典文化·文汇出版社 2024-8

王鹏凯(实习记者):我也看了《逃走的人》,书中有个观点认为这群“逃走的人”某种程度上是在延续自己去鹤岗(或者去类鹤岗城市)之前的生活,本质上他们的生活方式是一样的,但我感觉其实是有区别的。

举例而言,那些两三万一套的房子在鹤岗也不好找,因为这类房子通常是在城市边缘地带,自从鹤岗买房走红后,很多房产中介急收这样的房子,两三万一套的房子多烂都收,很多外地人找中介买这样的房子,线上看房,线上装修,在线上走完一系列流程后拎包入住,实际上这些房子条件并不好。书里描写过,这类房子的楼道很旧、很狭窄,墙壁隔音也不好,邻居吵架说了什么他们都能听到,冬天暖气经常会断,水管会流出一些脏水。

相比于鹤岗中心贵一些的房子,两三万一套的房子在鹤岗来说也是最便宜的房子,这些人其实选择的是最便宜的房子过的那种生活。这些人当中,有一部分人不工作,花自己的积蓄,每天在家里面做喜欢的事情;一部分人可能会做一些线上工作,比如有一个女生用自己的家用厨房在当地开了外卖炸串店,只做外卖;还有部分人可能是炒股或者做字幕组(动漫翻译等),有点像数字游民。

丁欣雨(实习记者):我觉得国内大多数人是有买房情结的。在大城市流动、飘零久了,感到没有归属感或者难以找到方向,所以迫切需要一个实体的、独属于自己的空间来证明自己其实是能够扎根在某个地方的,即使这个地方可能没有那么繁荣或者有前程。

我想到一部有关日本的纪录片《蒸发》,里面提到,日本每年大概有八九万人通报失踪,以十几岁、二十几岁的年轻族群为主,他们几乎如同人间蒸发,家人朋友和工作同事都找不到他们。背后原因和《逃走的人》里讲到的相仿,有的是因为家庭、职场自愿选择离家,也有人是为了离开一段情感关系,或者躲避债务,逃离黑帮威胁。他们“蒸发”前会有一些征兆,比如缩小自己的社交联系范围,关掉手机定位系统让大家找不到自己,也会给自己准备一定的失踪资金。失踪的人多了,甚至滋生出一个独特的日本产业——夜逃屋,也就是夜间搬家公司,帮助这些想要蒸发的人连夜搬家并安顿,以便他们开启第二人生。纪录片中说到,出现这种情况的原因是日本社会容错率非常低,可能走错一步就会偏离社会认可的轨道,人们缺少第二次机会,所以会想着逃跑,毕竟逃避虽然可耻但有用。

潘文捷:人类学家项飙为《扫地出门:美国城市的贫穷与暴利》写过序言,里面讲到:“我们渴望占有是因为我们害怕被驱逐,当作为基本生活资料的家成为被占有的资产,占有的逻辑可能会不断地强化和扩张,不断产生新的排斥和驱逐,驱逐是占有的前提,驱逐也是占有者维持、提升占有物价值的手段,如果没有排斥和驱逐就不会有额外的市场价值,倒过来,驱逐又会成为占有的动力。”

这些人实质上有着对占有的渴望,但他们同样意识到这种渴望不能在大城市实现,甚至在大城市继续待下去的话可能会被驱逐,又或者说大城市从本质上并不欢迎他们的存在,所以他们必然要找到一个其他依托。

我觉得“消失”和“蒸发”都能够理解,这是一个比较难受但是又肯定会发生的现象。也许,中产离贫困只差了一次生病或是一个重大事故。

[美]马修·德斯蒙德 著 胡䜣谆 郑焕升 译

理想国 广西师大出版社2018-7

02 去鹤岗或大理,是放弃者或开拓者?

徐鲁青:关于这些事的报道里面有一个词是“放弃”,放弃原生家庭,放弃婚育、放弃工作,原先可能我需要很多金钱来维持的社交和生活也不要了,搬到鹤岗之后,我可以每个月赚一两千块钱,自己舒服地待着。

王鹏凯:近些年有很多青年向往到大理生活,到鹤岗生活的这类人和去大理的人有所区别。在大理有许多地方性的青年文化社群,那部分人也正是以相对低的成本,到远离现代城市的地方去做社群活动,建立联结。但是在鹤岗,很多人想的是自己一个人呆着,他们可能几个星期都不出门,前面提到当地有一些诸如剧本杀的娱乐活动,也是很难约到人的,因为很多人排斥这样的社交,很难接受高频率地和其他人交往,可能一个月聚一次餐,就没法接受更高的频率了。所以,在鹤岗生活的那群人本质上是回避社群联结的,书中也提到,一些人试图在鹤岗建立文化空间或青年文化社群都失败了,因为大家没有兴趣参与。

潘文捷:我很能够理解他们为什么排斥社交,因为他们在自我认知上已经是大城市的失败者了。想象这样一个画面,出门去社交,交流后发现自己的社会地位并不那么受人尊重,也知道自己到鹤岗是不得已而为之的后果、是没有选择的选择,那一刻是不是会觉得自己在社群联结中没有获得正面反馈?很多人社恐也是这个原因,这是“不得不”的选择。比如美国郊区化的时候,富人都搬到了郊区,人家是欢天喜地去的,跟不得不去还是有差别的。

王鹏凯:我感觉他们被大家看作“失败者”的另一个原因,是他们辞掉了大城市的工作,逃走的目的是为了不工作或者躺平,但工作在资本主义现代性里被认为是人的价值最重要的来源之一。当你不工作了,去类似鹤岗的地方躺平,你最被认可的价值已经没有了,所以会被认为是失败者。

我去大理短期观察过——那里有相对低的生活成本、舒适宜人的环境和以年轻人为主的社群,我认为至少生活在那的人会觉得这是一个比较理想的形态。那里会举办很多活动,也有很多让大家凑在一起的娱乐空间和事宜。确实很多人是从北京、上海这样的大城市移居过去的,比如我师兄就是从上海过去的,租了一个院子就一直没有回来,我导师催他回学校做一些博士的工作,他就说“不想回来了”,在那边待着很舒服。

还有一点,他们可能会觉得自己代表了一个新的方向或者新的生活样貌。一方面,在工作形态上,很多人是数字游民,他们认为自己提的Web3更前沿,比在城市里面做白领工作的人要更厉害;另一方面,在生活形态上,他们可能会觉得在远离城市的地方做青年文化社群就有点嬉皮士的感觉,有一种反主流文化的优越性在,社会对他们的评价也是这样。

03 被异化的买房与居住

徐鲁青:中国有不少像鹤岗这样的城市。《经济观察报》一篇文章提到,截至今年6月,一共有24个类鹤岗的城市,分布在东北、华北、四川、湖南等地,这些城市的一个普遍特点是“产业空心化”和人口外流,房价变得很低。其中河南鹤壁正好处在京沪线上,去北京只要两个半小时,一大批人到鹤壁买房也是因为考虑到交通成本:“如果住在鹤壁的话,上午没钱了,下午就可以去北京送外卖。”

潘文捷:位置的选择就已经说明了一切。正如刚刚鲁青说的,在鹤壁“上午没钱了,下午去北京送外卖”,实际上他心里是想着去北京的;再比如你在这个镇江买房,心里是想着去上海的,这其实是对大城市向往但求而不得的状态。

项飙在《扫地出门》序言中说到,驱逐和占有意识的背后是诡异的双重异化,它把每个人都应该拥有和享受的东西——也就是生命基本活动需要的起居空间——变成了每个人都要拼搏着去占有的资产,变成了需要竞争才能够占有的商品,这个时候家的性质也会随之改变,它们不再疗愈、不再可爱,反而成为一种令人憎恨却不得不为之去努力的东西。我们为了买房、安家要承受更多的工作折磨,工作折磨又让家这个避风港显得很宝贵。住所原本是人之为人的基本需求,却成了我们全力拼搏的目标、实现人之为人的基本手段,也就是工作、学习以及和人的相遇和交流都成了折磨和负担。

董子琪:柯林斯的《为何你买不起房子》引用了一个观点:崇尚住宅所有权及住宅及土地交换价值的空间秩序,结合了消费社会的发展,侵蚀了城市的公众心,也压抑了市民的城市权,就是将居住从动词化约为居住地的过程。这跟文捷说的占有逻辑大于居住权利是差不多的,其实如果真的想要放弃大城市生活,也不必非要在其他地方买房,你在那住就可以了,但很多人认为买这个动作很重要。

王鹏凯:我采访过《大庆:为了石油的建设》的作者侯丽,她也提到过类似的顾虑和批评。实际上,大庆所有的房子都是同样简单的干打垒结构,那些房子不是为了真正意义上的居住,而只是为了让人能够休息一晚上,第二天尽快地投入到生产和工作中,这是一个很特殊的生存和居住的形态。关联到现代社会,侯丽认为今天的房子从某种意义上也在变成一个生产空间,购买房子不是为了居住,而是为了购买房子去努力工作,那居住本身就被异化了。

丁欣雨:北京回龙观坐落于西北偏北的五环外,这个社区在网络被称作“睡城”,因为居住形态很独特,没有高大的写字楼和繁华的商业圈,全是重复密集的住宅楼,里面有40多万常住人口。这里仿佛一个供人休息和恢复精力的大型工厂,居民晚上会从四面八方汇合,回到那里歇脚睡觉,第二天清晨又一齐出门,奔向13号线地铁站,开启新一天的工作,回龙观变回空城。人们的行程和活动很有规律,但这里的居住有些缺少生活气息,也很乏味,就像大家讲的那样,它敦促人们更好地投入再生产,反而让人们没时间去思考生活本身的意义。不过很多地方都在复制这种大型居住区的生活,已经成为现代人在城市的一种居住样本了。

徐鲁青:这么看来,鹤岗反而是让居住成为居住的地方?我住在这个房子里不是为了更好地去打工,我就是为了更好地住着。

04 居住环境如何影响一个人

董子琪:居住在老破小里会影响人们的心态和对未来的预期吗?

潘文捷:太影响了。我住过两个老破小,第一个是在北京海淀区的紫竹桥,那个老破小在一楼,下水道是堵的,厨房是不能用的,楼上还经常往下滴水,它是一个售价一千多万的房子,但它的居住环境是如此恶劣,我们这种小镇女孩从来没有遇到过这种情况。

我现在住的房子是6楼,没有楼上往楼下滴水的现象了,但它漏雨,已经漏了一个夏天了,整个房子半壁江山都是黄的。我去找物业的时候就发现了我们小区社群连接感是怎么形成的,就是通过批评物业形成的。甚至大家在路上遇到还会说:诶,你今天diss物业了吗?“

物业告诉我,这个小区的房子原本是单位住宿楼,而单位住宿楼又分普通职工住宿楼和领导住宿楼,领导住宿楼每两三年就会有人去做防护工作,所以从来不漏雨,普通职工楼就没有人防护,几十年过去就变成现在的“脆皮”了,当时我非常震惊,同一个小区里面还能差别这么大。所以,居住条件真的太影响人的心理和对未来的预期了。

我以前玩过《模拟人生》,在那个游戏里如果你住的是大房子,一切都很正常,但如果你买的是小房子小床的话,床下面会有怪物跑出来,房子里时不时会有蟑螂跑出来吓你一跳,或者是水管漏了让你去修等等,这些突发状况都很耗你的精力。玩这个游戏的时候我就在想“怎么会有人住这种房子?”,后来发现那个人就是我。

我之前我还看过一本封建迷信的书,它很会把居住环境的恶劣包装成另一个样子,它是这样安慰我的:如果一个房子很大但是住的人很少,那么气是不好的;如果一个房子很小但是住的人很多,说明这个家里人气很旺,这个气就是好的。所以我现在也会为我的生存状态辩解了:有水就是有财,我家天天漏雨就是天上掉钱给我。我现在就用这种迷信来自我安慰......

丁欣雨:我在香港地区读书的时候租过房,居住体验也不是很好。当时房间里只有一张床,我给自己买了一套便携、可拉伸的桌椅来学习,但是除去床以后的空间太狭窄,桌椅摆放得也很局促,把自己塞到座位上,身体就几乎不能动弹。坐久了腰会很痛,痛的话就想回床上看书,回床上看书又会犯困,所以就导致了一个死循环。这个房间还是在一栋看起来年久失修的大厦里,台风天和回南天墙壁都会渗水,也会出现很多蚂蚁,因为隔壁室友并没有出现这种情况,我就跟房东反馈这件事,他说“那可能是因为蚂蚁比较喜欢你”。房子离学校通勤也有一段距离,不想浪费时间就要忍受房间里的压抑生活,总的来说是怎么样都不太好的状态。

另一个比较戏剧极端的例子是《维多利亚一号》,它是一部讲在香港买房的恐怖片。电影开头有介绍相关背景:据2007年调查,香港市民每月平均收入10,100港币,但低于平均收入的市民占总人口24%。香港回归后的10年间,市民平均收入只增加了1%,但是仅2007年整体楼价就上升了15%。当时一个600英尺(约55平方米)的单位售价高达700多万港元,部分拥有海景的单位每英尺价钱可能会到3万港币,接着影片说“一个疯狂的城市,要生存,就必须变得比它更疯狂”。

电影中女主角为了买下心属已久的房子,决定在意向单位的大楼里制造凶杀案,这样自己无力购买的房子就会变成降价出售的凶宅。至于为什么对房子有这么深的执念,电影给出的答案是她小时候一家好几口挤在一个唐楼的小房间里生活,由于政府、地产商和黑社会勾结,她曾被逼迫搬迁。因为小时候住得很憋屈,家人又一直告诉她以后要过上不一样的人生,她就不惜任何代价也想拥有一套房。她在成长过程中忍受的压抑和屈辱,在电影里呈现为日后的暴力奇观。

董子琪:前两天在看《香港公屋》,作者从小就在公屋里面长大,里面有一个细节我印象特别深。他说小的时候住在井字形的公屋里,那些楼只能用数字标识或是颜色标识,很多小孩喜欢在里面玩捉迷藏,但那也是方便某些人自杀的地方。他小时候听到有人自杀都会很平静,只会问“是不是我们这一井”。居住环境对于人的感知有一种无形的塑造的作用。

王鹏凯:我之前读段义孚写的《恐惧景观》,其中一章讲的就是城市里面的恐惧。他说,城市经常看上去像是一个让人恐惧的地方,原本建造城市是为了矫正自然界当中明显的混沌和混乱,但最终城市却变成了一个让人迷失的物质环境,因为在这个环境里面,廉价公屋可能会突然倒塌,可能会爆发火灾、发生交通混乱,危及人们的生命安全。包括前面提到在公屋里面随时可能会有人自杀,我感觉这其实也是一种恐惧景观的表现。

[美]段义孚 著 徐文宁 译

译林出版社 2023-9

段义孚提到,恐惧景观有许多表现形式。第一个表现是噪声,自然中的噪声(如瀑布声或虫鸣等)容易让人接受,但城市里的噪声是一种刺耳的嘈杂,或者说是一种听觉上的混乱,只有越待越久的人才会习惯容忍城市的噪声。这就折射了某种不平等,因为更多是穷人而非中上阶层的人在忍受城市噪声的折磨,尤其在大城市里,那些有钱人可能会住在绿化好、更安静的小区。

由此可以联想到那些去类似于鹤岗这样的地方生活的人,他们原本在大城市是低阶层的人,生存环境相对“危险”,可能会忍受更多的噪音,可能会面临更多可能随时出现的房屋状况,但他们如果选择到鹤岗这样的地方买一个自己的房子,花一些钱去装修,反而能够享受到相对“安全”的居住条件,实现自己在大城市体验不到的居住体验和状态。

徐鲁青:今年我在上影节看到一部电影,它叫《一间自己的浴室》,那个浴室其实就是厕所。影片讲的是女主角平时和丈夫住在一起,她不想让他发现自己在写作,所以就在厕所里写,后来她将自己整个生活都搬到厕所里面,包括睡觉,那间浴室是她自己的专属空间。

我是完完全全可以理解大家通过买房获得安全感这件事的,因为租房就是会给人一种很临时的感觉。最近有一本书叫《过渡劳动》,书中说很多人在失业大潮下选择去送外卖过渡,但最终送外卖变成了一份做很久的工作,甚至是永远的工作,我觉得租房就是一个过渡变永远的状态。

董子琪:是。但其实人生在天地间,本来不就是像旅客一样,没有必要把这个事看得这么悲观。我觉得刚刚讨论的这个点很有意义,从漏雨的房子到属于自己的一间浴室,有的时候你就是要在两件没有那么好的事情当中不得不选择一个。